ЧЕРНОЕ МОРЕ |

| Общая характеристика | Загрязнение | Ссылки и публикации| |

Общая характеристика

Черное море располагается между Восточной Европой и Малой Азией и вытянуто в широтном направлении: длина 1150 км, наибольшая ширина 580 км, наименьшая от мыса Сарыч до южного побережья – 263 км. Мелководным Керченским проливом оно соединяется с Азовским морем. Проливом Босфор длиной 75 км, наименьшей глубиной 53 м и шириной 700 м в наибольшей узости - с Мраморным морем, и далее через пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Близкий к современному уровень моря установился 5-6 тысяч лет назад, когда произошло последнее соединение со Средиземным морем. Площадь моря составляет 423 тыс. км2, средняя глубина около 1315 м, наибольшая - 2210 м. На западе и северо-западе моря берега низкие, на востоке к морю вплотную подступают горы Кавказа, на юге и севере – гористые районы Малой Азии и невысокие горы Крыма. Береговая линия изрезана слабо. В северо-западной части есть несколько глубоко вдающихся в море заливов, возникших в результате затопления речных долин (Бургасский, Днестровский и Днепро-Бугский лиманы), а также многочисленные солоноватоводные озера и заболоченные участки. Северо-западная часть моря представляет собой широкую материковую отмель, которая, сужаясь, тянется вдоль западного побережья до Босфора. Годовой речной сток в море составляет в среднем более 310 км3 и почти 80% этого объема поступает на северо-западный мелководный шельф, куда впадают Дунай и Днепр, вторая и третья реки Европы. Пресный баланс моря положительный, поскольку береговой сток и осадки превышают испарение примерно на 180 км3. Объем воды в море оценивается в 555 тыс. км3.

Климат Черного моря является смягченным континентальным. Хороший летний прогрев поверхности моря обуславливает высокую (8,9°С) среднюю температуру воды. Зимой средняя температура воды на поверхности в открытом море составляет 6-8°С, однако на северо-западе и к югу от Керченского пролива опускается до 0,5°С и даже «минус» 0,5°С. Летом на всей акватории моря поверхностные воды прогревается до 25°С и более до глубины 15-30 м. Глубже сезонного термоклина температура понижается примерно до слоя 75-100 м, где располагаются холодные промежуточные воды с постоянной в течение всего года температурой 7-8ОС. Ниже температура с глубиной очень медленно повышается из-за геотермического притока тепла от дна и на глубине 2 км достигает 9,2°С.

По особенностям формирования и характеристикам воды моря подразделяют на поверхностные с соленостью до 18‰, промежуточные и глубинные. Циркуляция поверхностных вод моря циклоническая. Выделяются два крупных центральных круговорота в восточной и западной частях моря. Скорость течения увеличивается от 10 см/с в центре до 25 см/с на периферии этих круговоротов. С глубиной скорости течений быстро затухают до глубин порядка 100 м.

Средняя соленость составляет около 18‰, близ устьев рек – менее 9‰. В открытой части моря соленость увеличивается с глубиной от 17- 18‰ на поверхности до 22,3‰ у дна. Важной особенностью гидрологической структуры вод моря является существование постоянного галоклина между горизонтами 90-120 м. Соленость в этом интервале глубин увеличивается с 18,5 до 21,5‰.

Море почти всегда свободно ото льда. Лишь в отдельные холодные зимы прибрежные воды в северо-западной мелководной части моря покрываются льдом. Ледообразование начинается в середине декабря. Толщина льда достигает 14-15 см, а в суровые зимы – 50-55 см. К концу марта льды повсеместно исчезают.

Приливы незначительные и их максимальная величина не превышает 10 см. Хорошо выражены в море как сгонно-нагонные явления под влиянием сильных зимних ветров, достигающие 20-60 см у берегов Кавказа и Крыма и до 2 м в северо-западной части. Осенне-зимние штормовые ветра могут развивать волны высотой до 6-8 м. Стоячие колебания уровня моря (сейши) развиваются в бухтах с периодами от нескольких минут до 2 ч и амплитудой в 40 – 50 см (Суховей В.Ф. Моря Мирового океана. - Л., Гидрометеоиздат, 1986, 288 с., Mee L., Jeftic L.AoA Region: Black Sea. - UNEP, 2009, 9 p.).

Район Черноморского побережья РФ расположен между 43°23’– 45°12’ с.ш. и 40°00’–36°36’ в.д. В южной части берега гористые. Рельеф дна характеризуется узким шельфом и сильно расчлененнымматериковым склоном. Ширина шельфа здесь составляет в среднем 8 км. Граница шельфа редко превышает глубину 110 м. Переход к материковому склону резкий, уклон составляет 15°–20°. Склон сильно расчленен каньонами, часть которых приурочена к устьям рек, и осложнен грядами и возвышенностями, основания которых распространяются до глубин 1400-1800 м.

Кавказское побережье и прилегающие районы моря отличаются наименьшими скоростями ветра в течение всего года. Это объясняется влиянием горных хребтов Северного Кавказа, расположенных здесь почти параллельно берегу.

Динамика вод в прибрежной зоне, ограниченной кромкой шельфа, обусловливается взаимодействием центрального циклонического общечерноморского течения (ОЧТ) и локальными потоками. Последние весьма изменчивы, часто носят вихревой характер и во многом зависят от орографии дна и других местных условий; ОЧТ приурочено к материковому склону шириной 40-80 км и имеет струйный характер со скоростью на поверхности 0,4-0,5 м/с. Границы между зонами течений условны, особенно при развитой синоптической изменчивости ОЧТ. Повторяемость таких ситуаций велика весной и осенью при общем ослаблении циркуляции вод. Нисходящие движения преобладают в прибрежной зоне и в течениях с северной составляющей скорости.

Сезонные колебания температуры воды определяется гелиофизическими факторами и локальными характеристиками акватории (морфология дна и берегов, объем, циркуляция вод и структура гидрологических полей). Минимальная среднемесячная температура поверхностного слоя воды в прибрежной зоне на всех станциях наблюдается в феврале и составляет 6,2-8,6°С. В марте начинается прогрев прибрежной акватории, особенно на мелководных участках. К апрелю поверхностная температура выравнивается и становится близка к 10-11°С. В мае-июне продолжается быстрый прогрев вод. Максимум температуры наблюдается в августе и составляет 23,5-24,9°С. В сентябре начинается повсеместное выхолаживание вод с опережением в мелководных районах, вследствие чего уже в октябре-ноябре наблюдается зимний тип распределения температуры поверхностного слоя прибрежных вод с минимумами в мелководных и максимумами в относительно приглубых областях.

Сезонный ход солености поверхностного слоя прибрежных вод обусловливается изменением соотношения речного стока и общей циркуляции. Годовой речной сток малых рек Кавказа составляет примерно в 7,17 км3. Прибрежные воды от Анапы до Сочи относятся к району с относительно пониженной соленостью во все сезоны года. Особенно заметно локальное понижение солености на юге района, в месте впадения в море р. Сочи. От этого участка по направлению к северу соленость повышается. Минимум в сезонном ходе приходится на апрель-март на всех участках района и меняется от 16,39‰ (Сочи) до 17,99‰ (Анапа). Летом наблюдается незначительное повышение солености прибрежных вод, максимум обычно отмечается в октябре-ноябре в диапазоне и составляет от 16,92‰ (Сочи) до 18,26‰ (Анапа).

Ледообразование в районе обычно не происходит.

загрязнение

Тренды 2024 г.

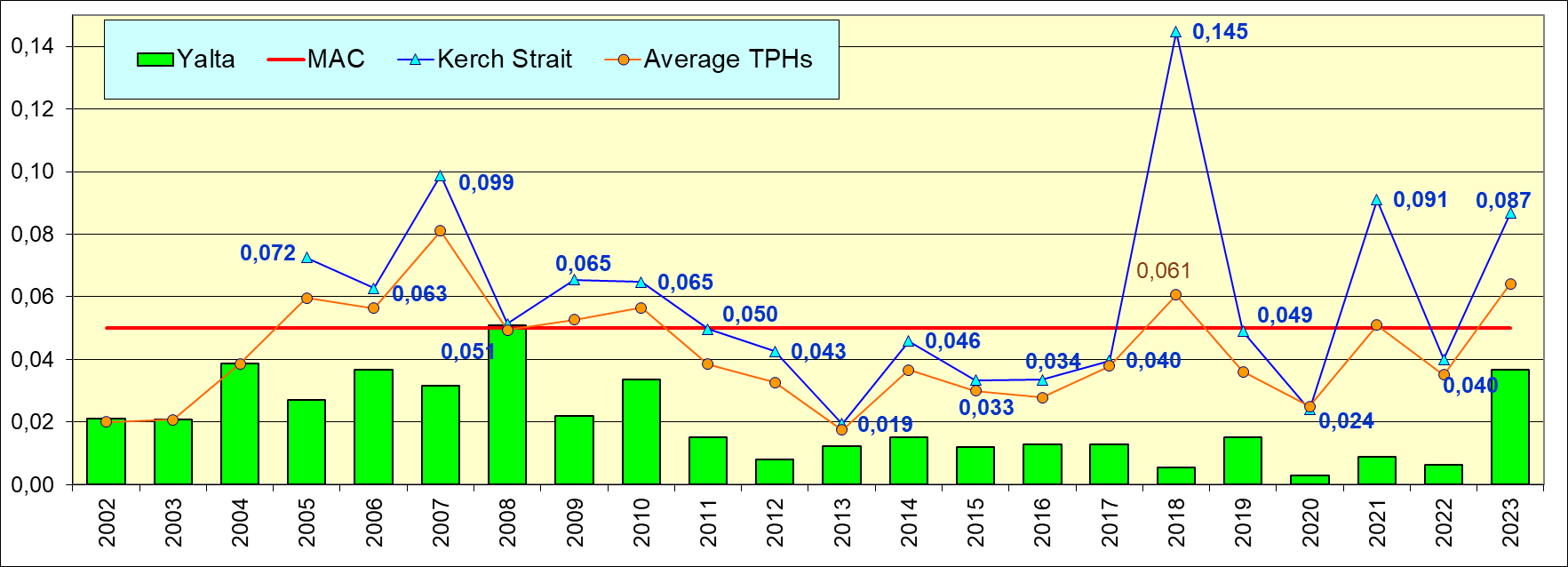

- Крым

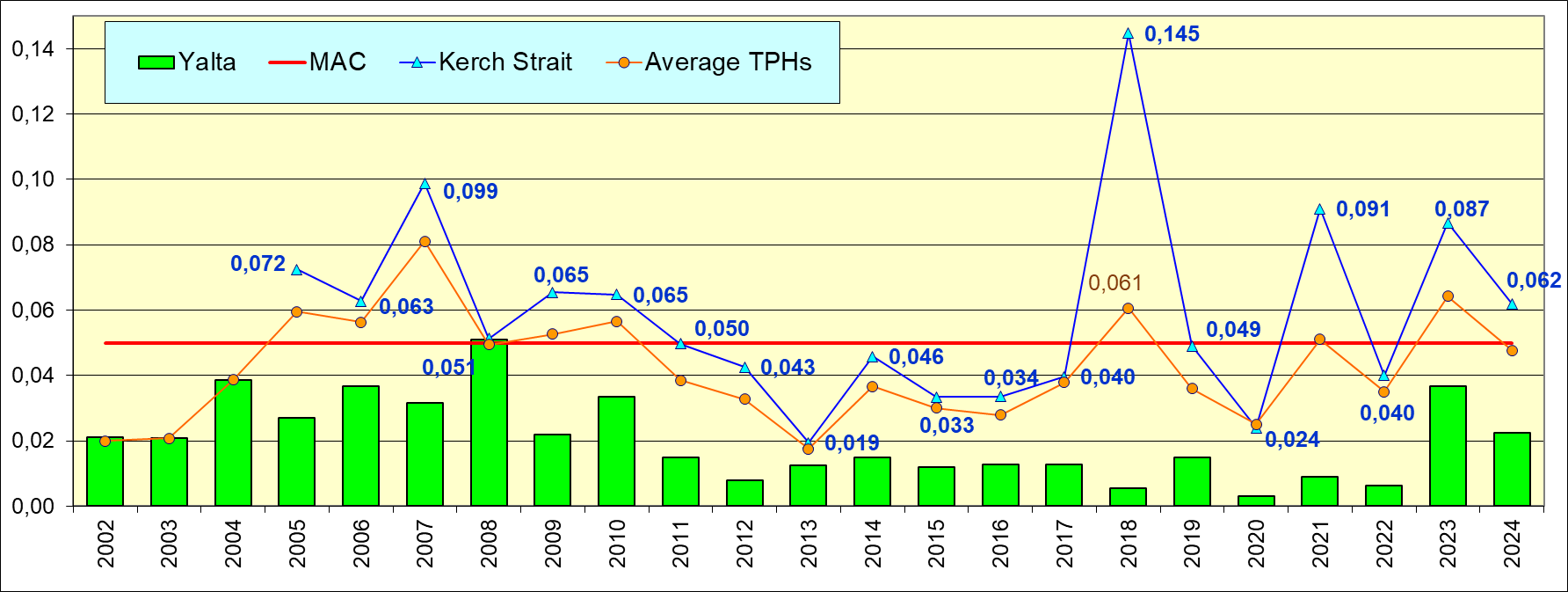

Среди всех районов в прибрежных водах Крыма наименее загрязненной нефтяными углеводородами до 2022г. была акватория порта Ялта. После увеличения концентрации в 2023г. почти до 0,8 ПДК в 2024г. произошло ее уменьшение вдвое. Общий тренд не наблюдается, но в 2023-2024гг значения выше, чем в период с 2011г.

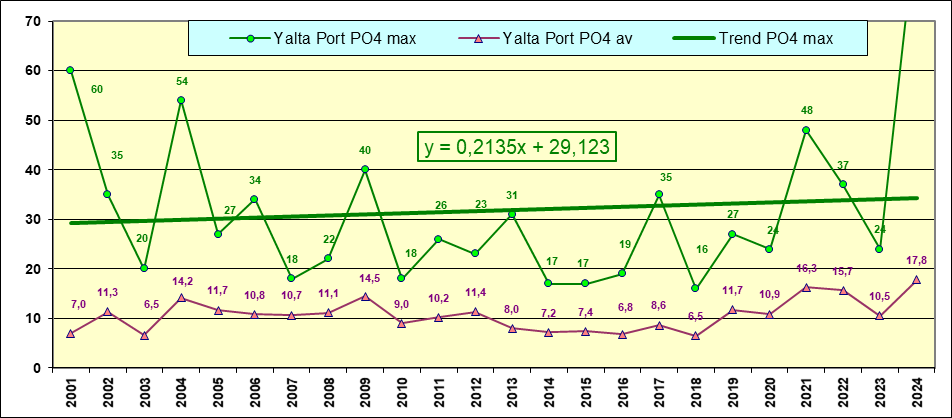

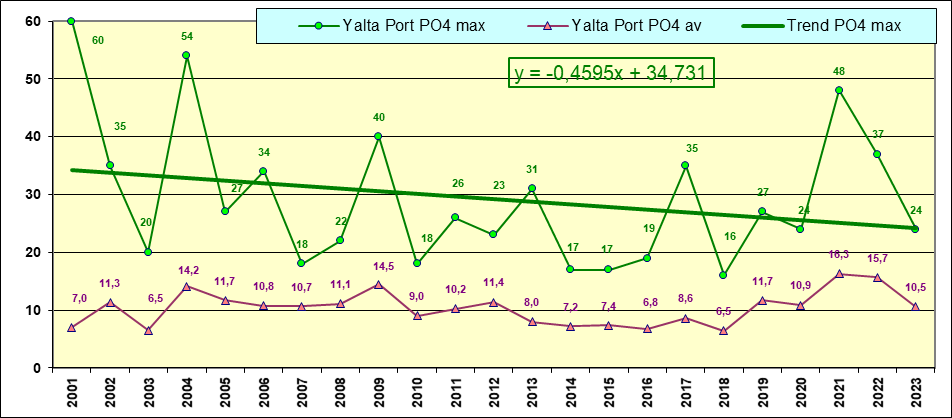

В водах порта Ялта в 2024г. содержание фосфатов достигло 1,8 ПДК, что может обозначить тенденцию на увеличение для максимальных значений. Для среднегодовых значений такой тенденции пока не выявлено, но предыдущая стабилизация на уровне чуть выше 0,2 ПДК нарушена в сторону увеличения.

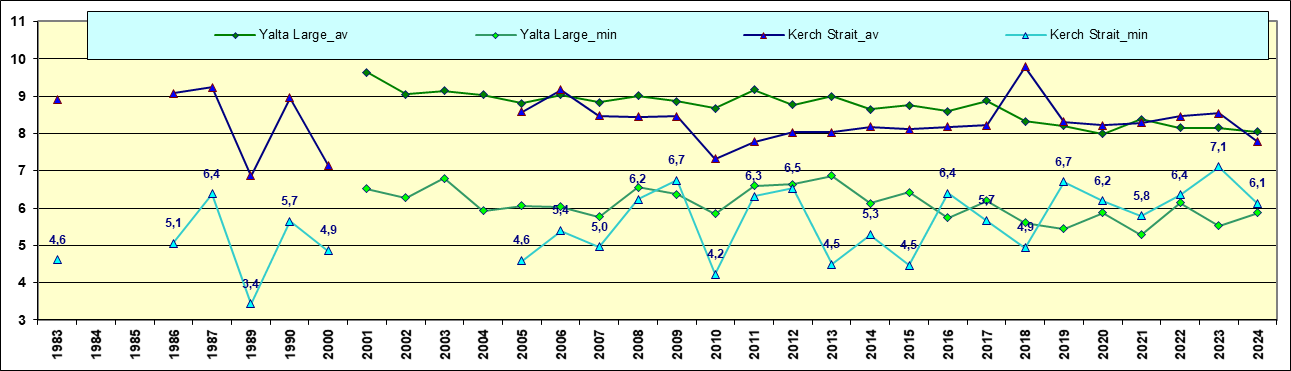

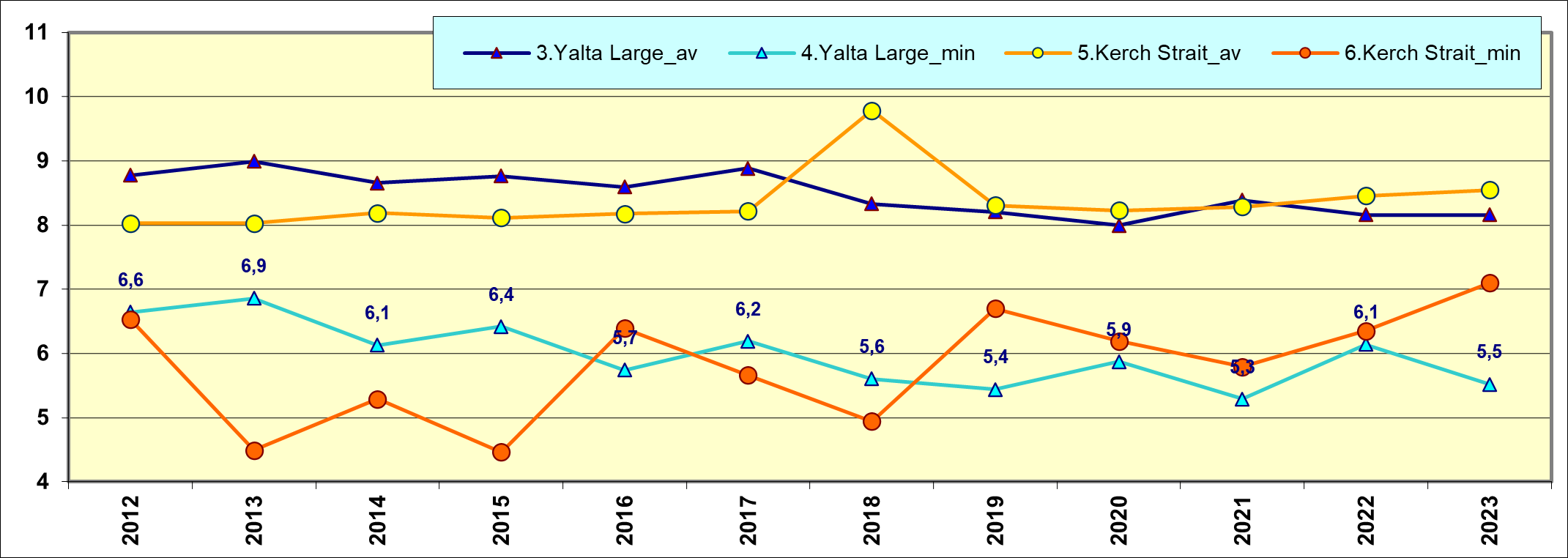

Содержание кислорода в среднем в водах у Ялты более 8 мг/дм3 за весь период 2012-2024гг, однако отмечались значения менее норматива (6 мг/дм3). По сравнению с 2000г. значения снизились от 9 до 8 мг/дм3.

- Кавказское побережье

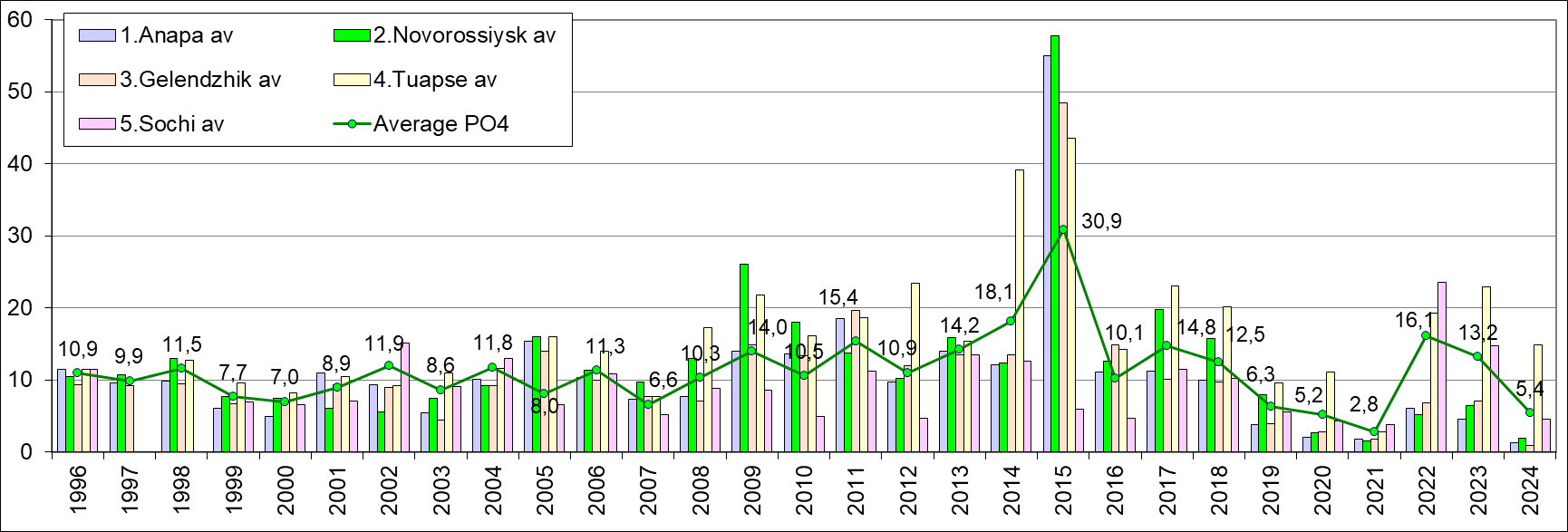

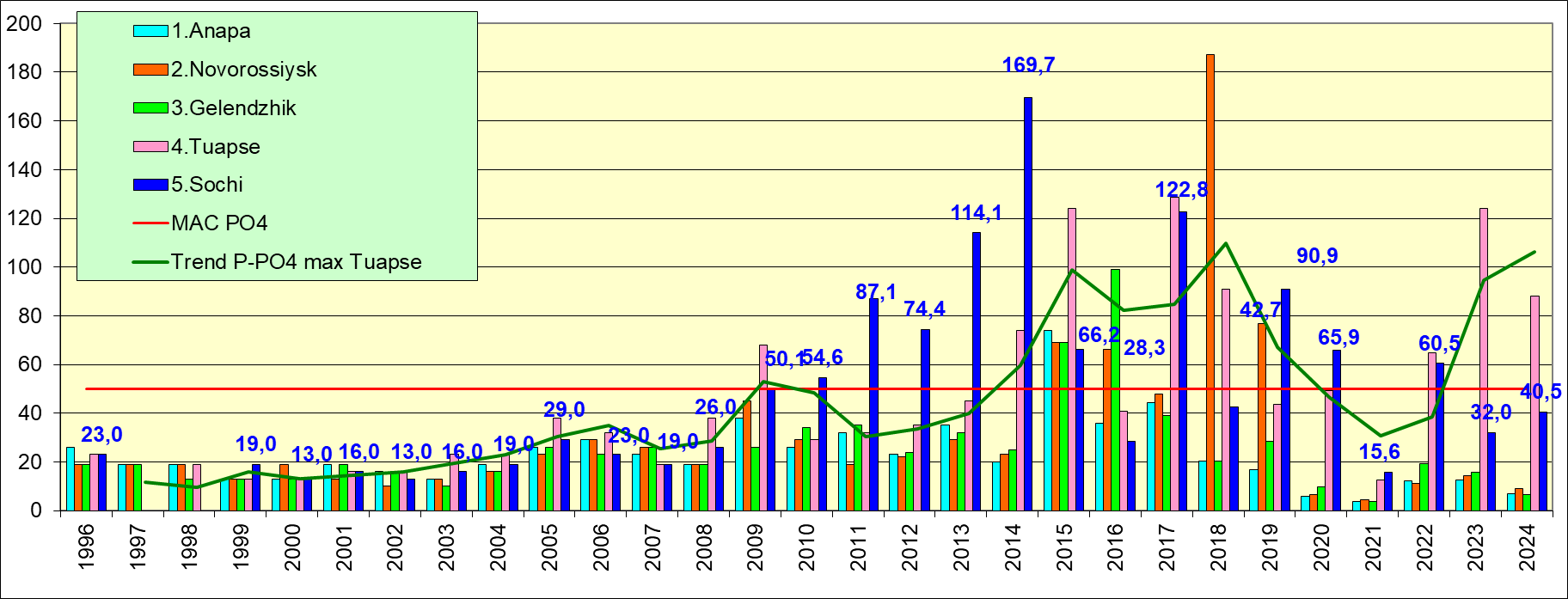

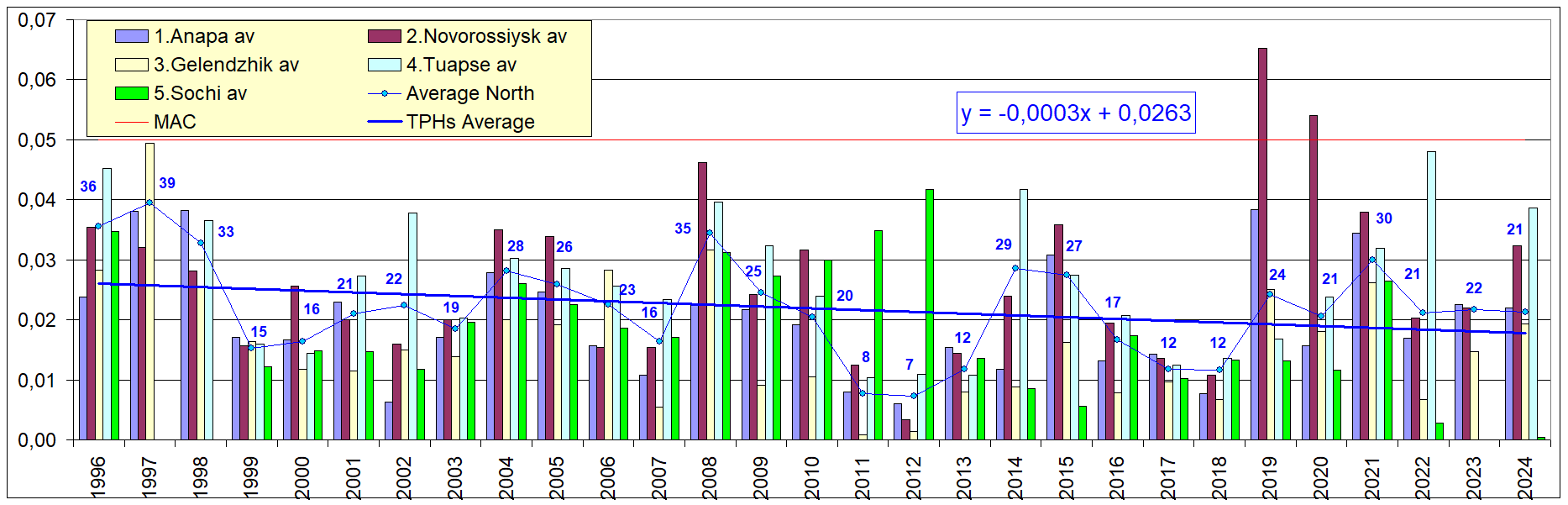

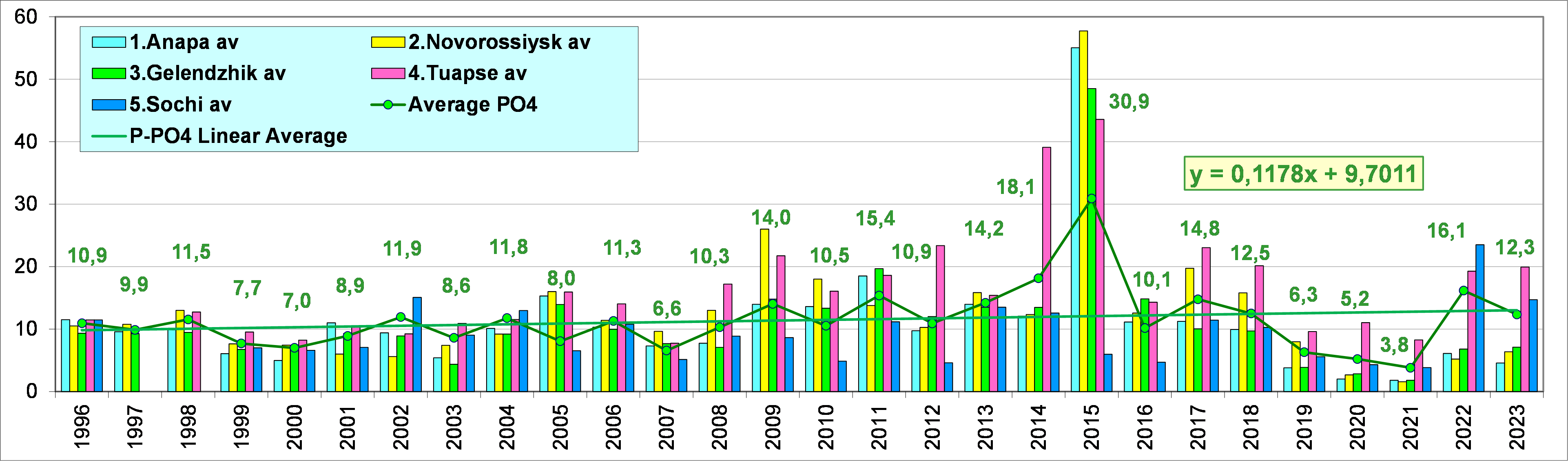

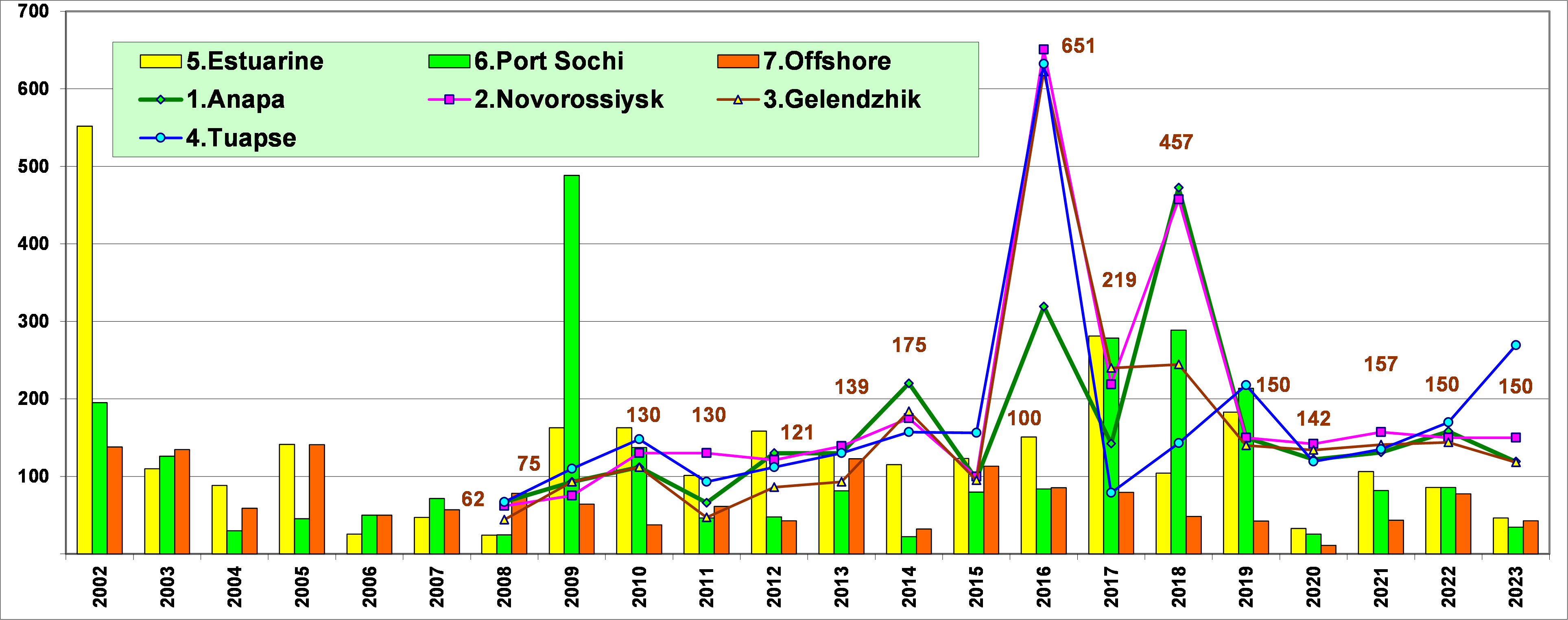

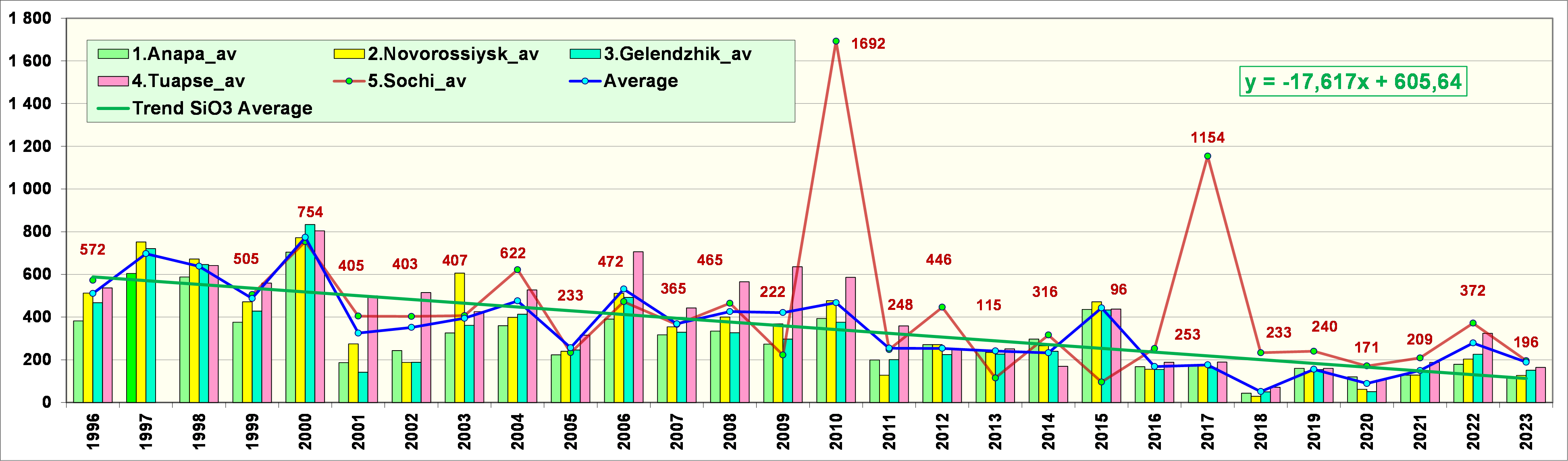

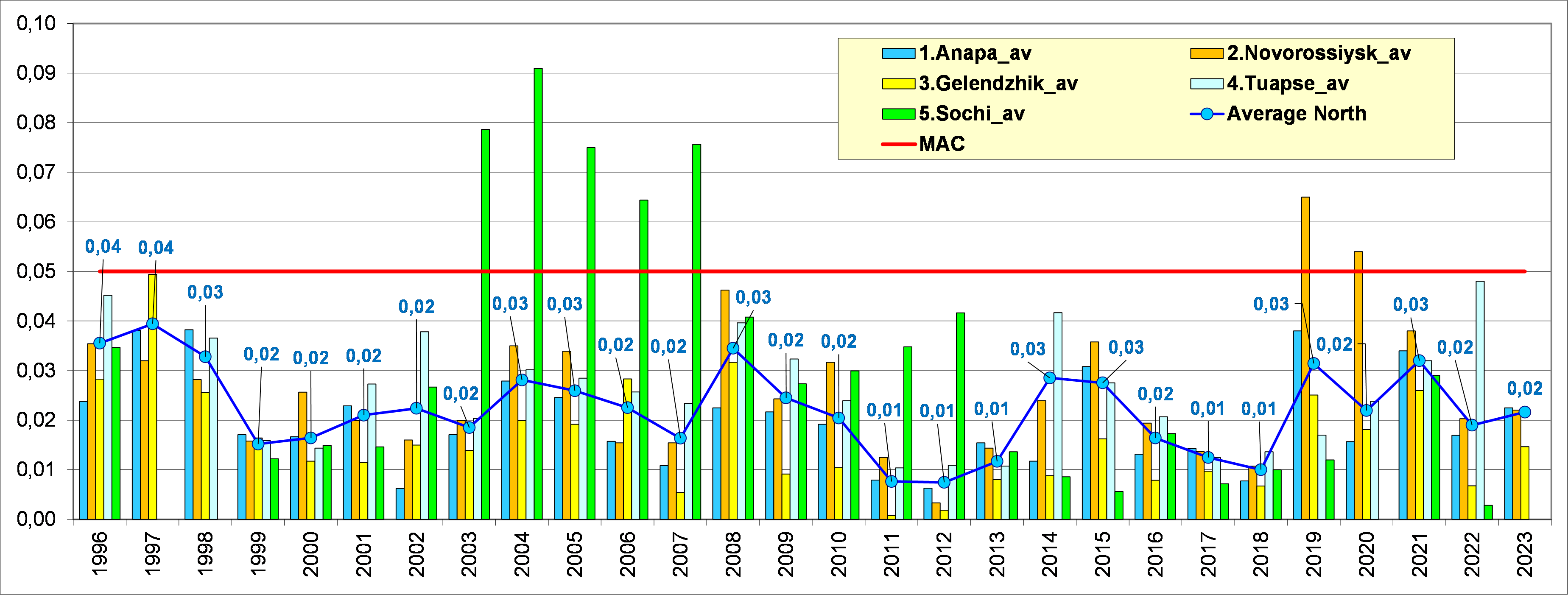

Анализ многолетних данных свидетельствует о цикличном характере изменчивости среднего содержания фосфатов в прибрежных водах (рис. 1.22). Наблюдался значительный (в 3-4 раза) рост значений в Анапе, Новороссийске и Геленджике в 2015 г. Снижение в последующие годы вплоть до 2021 г. сменилось ростом среднегодовой и максимальной концентрации фосфатов в 2022-2023 гг. Этот факт в целом соответствовал многолетнему линейному тренду накопления минерального фосфора в прибрежных водах северной части Кавказского побережья. В 2024г. средние значения вернулись к пониженным в 2020г, однако максимальные значения продолжили рост 2022-2023гг.

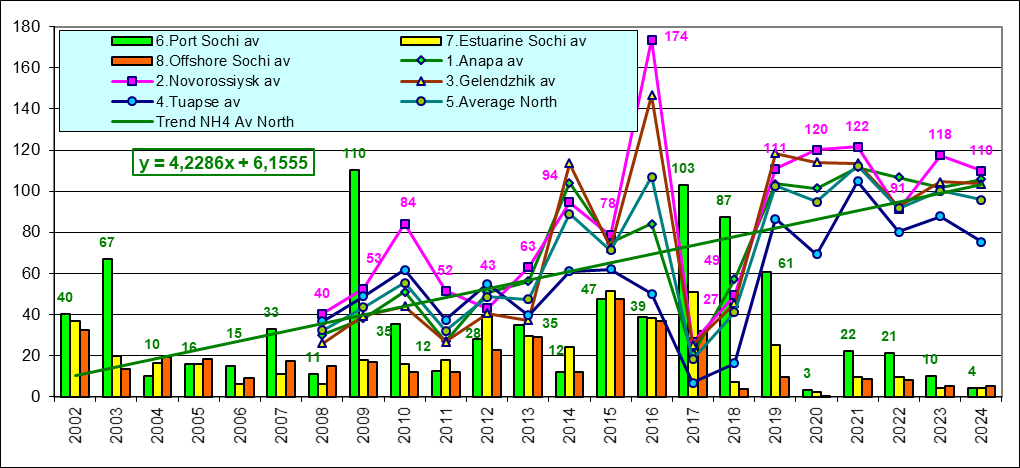

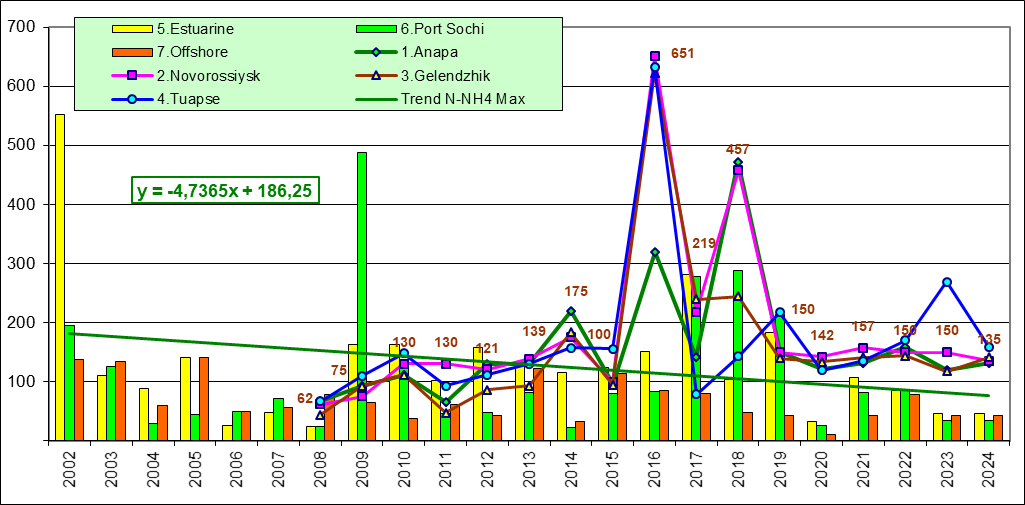

В 2024г. средние значения оказались в интервале 80-120 мкг/дм3, который стабилизировался за последние 6 лет. Видимый восходящий тренд был нарушен в 2017-2018 гг., когда во многих пробах аммонийный азот встречался в значениях ниже предела обнаружения (ПО=50 мкг/дм3), в следующие годы значения возросли, и к 2024г. тренд наблюдается, уже со значением 4 ед. в год. Максимальная концентрация в разных частях побережья около 150 мкг/дм3 отмечалась в водах Анапской, Цемесской и Геленджикской бухт и несколько более высокой концентрацией - в районе Туапсе. Среднее и максимальное содержание NH4 в районах Адлера и Сочи не показывает такой тенденции, но стабилизировалось на довольно низком уровне или даже снизилось в порту Сочи и устьевых водах. Общий тренд максимальной концентрации – на понижение.

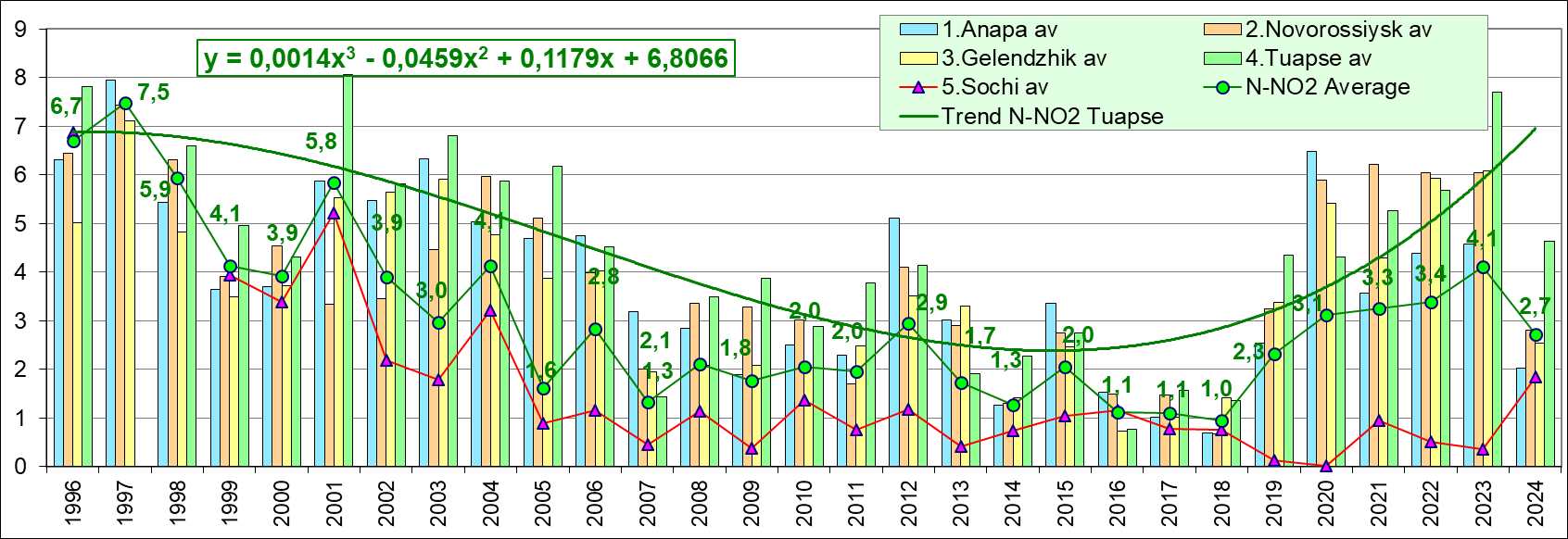

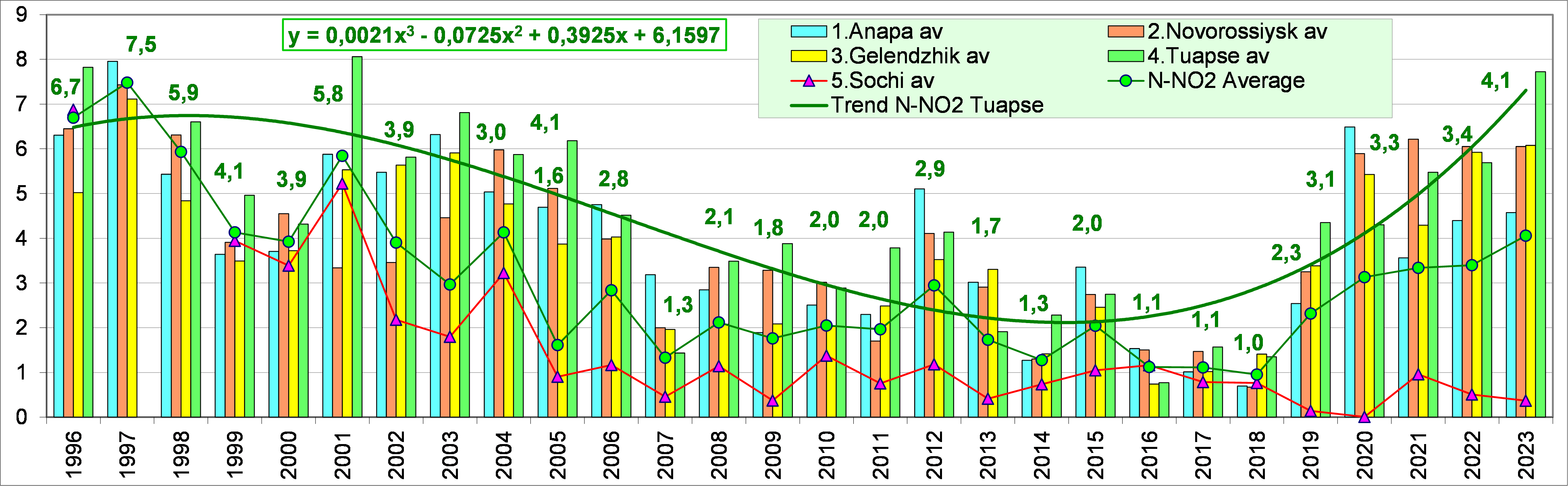

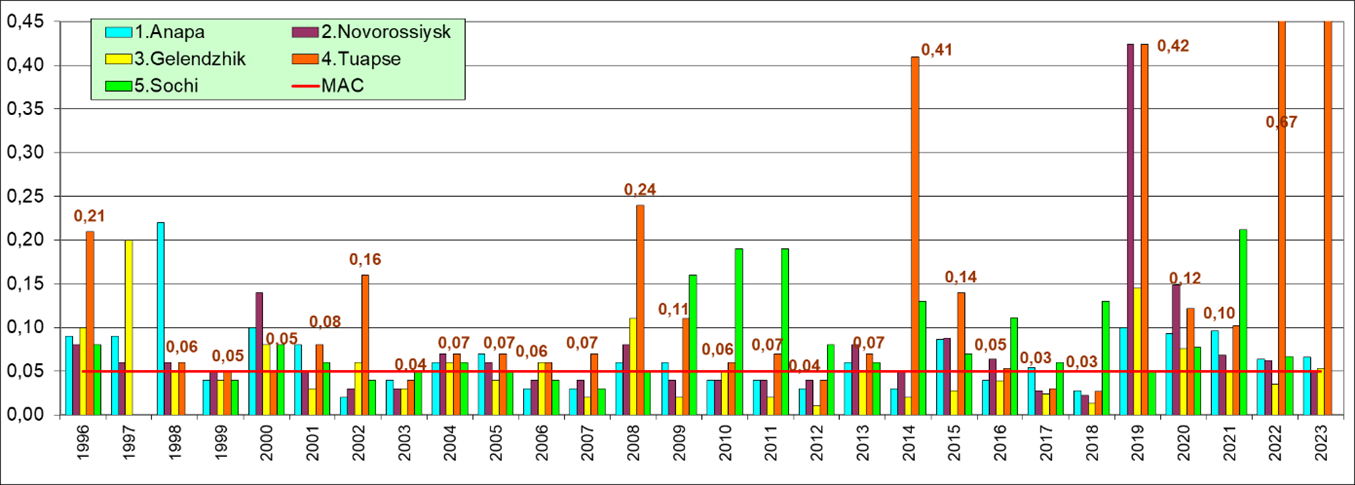

За последние два десятилетия вплоть до 2018 года среднее содержание нитритов постепенно снижалось с некоторыми колебаниями на всех контролируемых участках кавказского побережья (рис. 1.24). С 2019 года среднегодовое значение нитритного азота увеличивается в водах Анапы, Новороссийска, Геленджика и особенно в районе Туапсе. Отчетливо прослеживаются межгодовые колебания содержания нитритов в прибрежных водах в целом и в Туапсинской гавани в частности. Обнаруживается период около 20 лет, но также отчетливо видны небольшие двух-трехлетние колебания. В водах Большого Сочи между устьями рек Мзымта и Сочи тенденция снижения среднегодовых значений продолжилась.

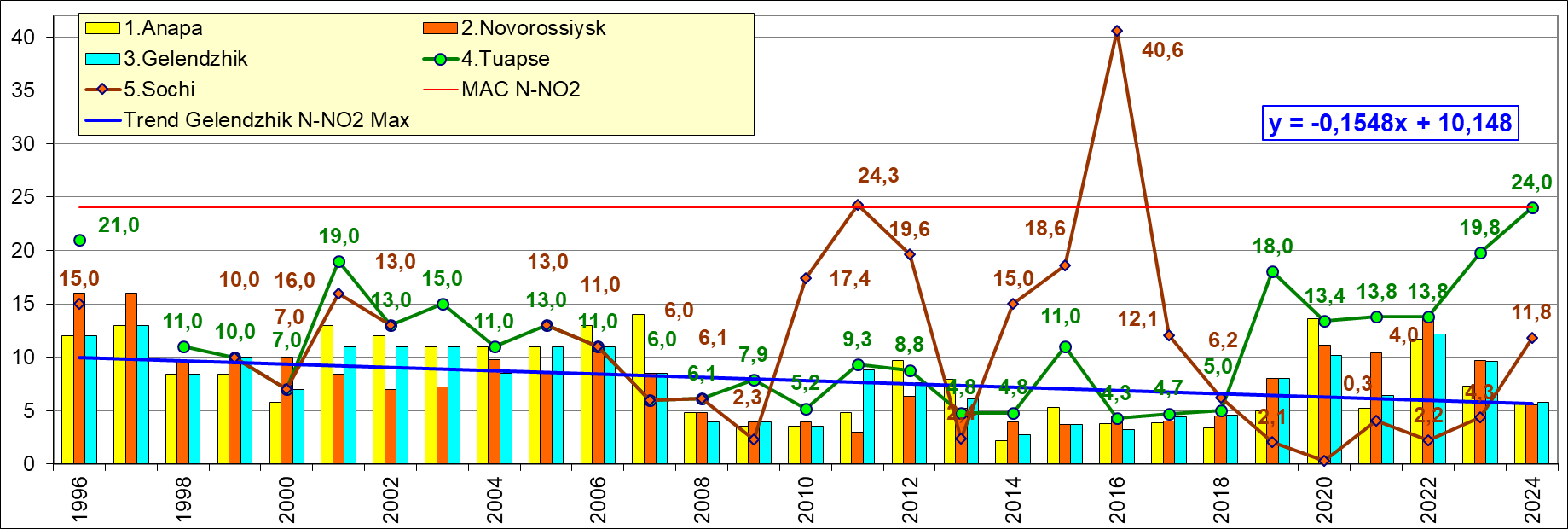

Максимальные значения концентрации нитритов в северной части прибрежной акватории постепенно снижались в период до 2016 г., а затем скачкообразно выросли, аналогично среднегодовым концентрациям.

Загрязнение прибрежных вод Кавказа нефтяными углеводородами в 2024 г. в основном было незначительным. Средняя концентрация не превышает 0,4 ПДК. Можно отметить тенденцию к снижению в прибрежных водах. В целом за последние два десятилетия наблюдается снижение уровня НУ в рассматриваемом районе. Вместе с тем, межгодовая изменчивость очень высокая и указывает на волнообразный характер изменений практически во всех районах мониторинга, не говоря уже о случаях экстремально высокого загрязнения, какой был отмечен в Туапсе в 2023г. (ок.80 ПДК)

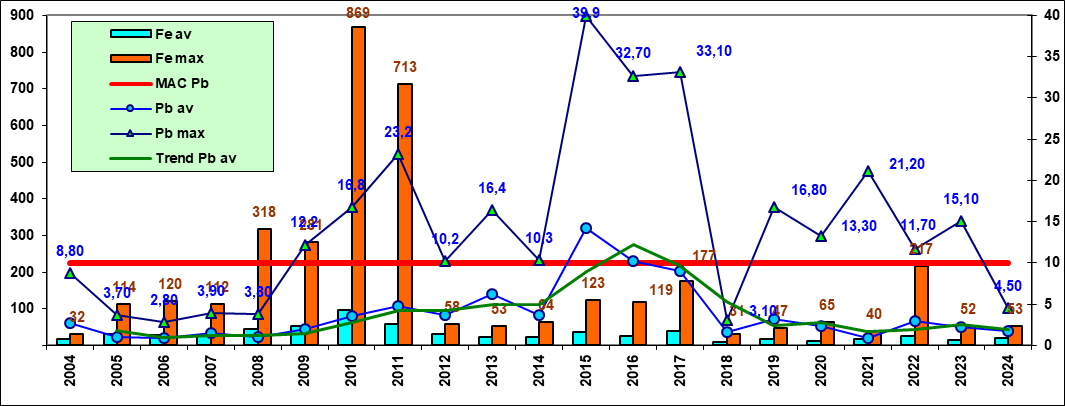

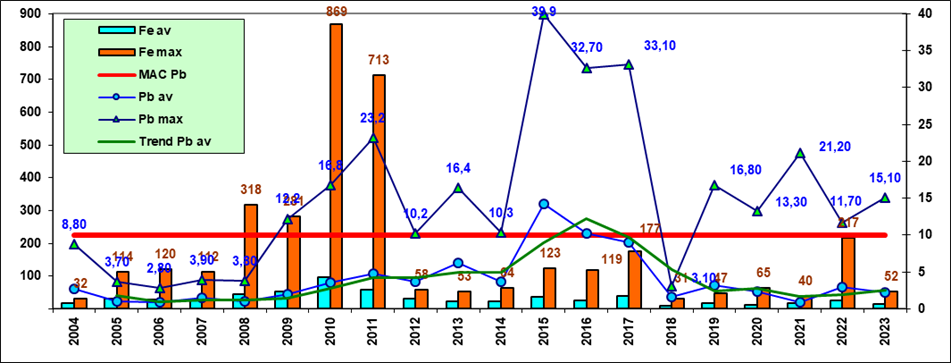

К 2024г. содержание железа и свинца в средних значениях в районе Адлер-Сочи снизилось, однако максимальные значения содержания свинца за период наблюдений зачастую превышали многократно ПДК

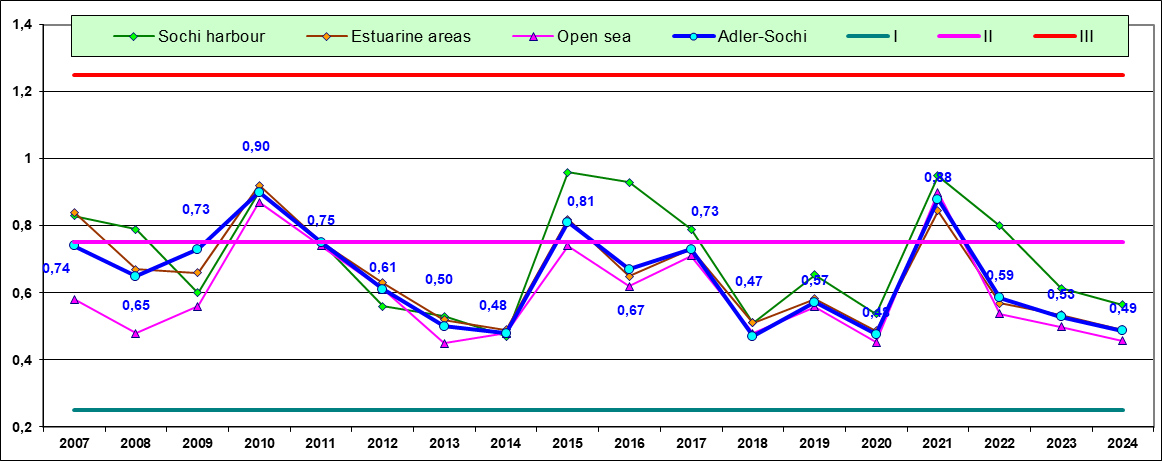

Индекс загрязненности вод района Адлер-Сочи (ИЗВ=0,49) соответствует II классу, «чистые», что продолжает тенденцию последних лет к улучшению качества вод

Тренды 2023 г.

- Крым

Среди всех районов в прибрежных водах Крыма наименее загрязненной нефтяными углеводородами до 2022 г. была акватория порта Ялта, однако в последний год ее загрязнение увеличилось. Воды Керченского пролива традиционно за весь период наблюдений были в 2-3 раза более загрязненными НУ. Среднее значение для вод Крыма в 2023 г. оказалось больше ПДК.

В водах порта Ялта в 2023 г. продолжилась тенденция к снижению содержания фосфатов, но только для максимальных значений. Для среднегодовых величин такой тенденции не выявлено, наметилась некая стабилизация на уровне чуть выше 0,2 ПДК.

в 2001-2023 гг.

- Кавказское побережье

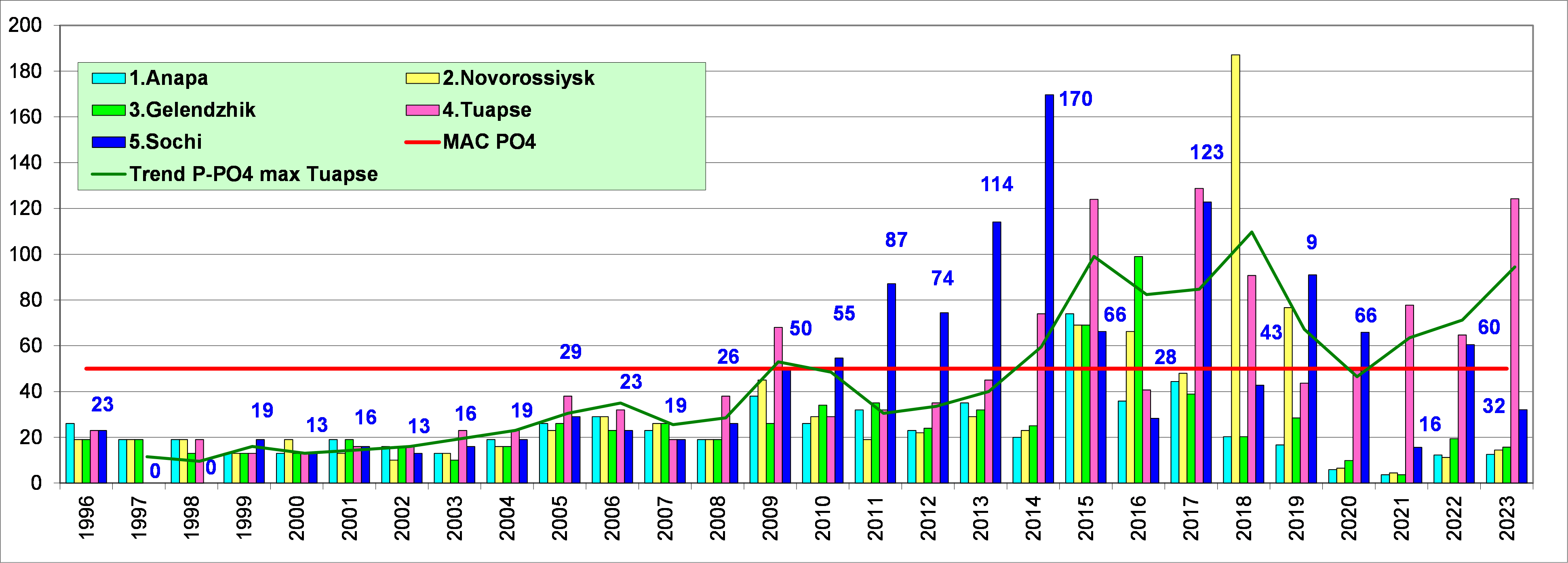

Анализ многолетних данных свидетельствует о тенденции к росту среднего содержания фосфатов в прибрежных водах. В определенной степени это было обусловлено значительным (в 3-4 раза) ростом значений в Анапе, Новороссийске и Геленджике в 2015 г. Снижение в последующие годы вплоть до 2021 г. сменилось ростом среднегодовой и максимальной концентрации фосфатов в последние два года. Этот факт в целом соответствовал многолетнему линейному тренду накопления минерального фосфора в прибрежных водах северной части Кавказского побережья. В 2023 г. максимальная концентрация увеличилась с 11,2 до 14,4 мкг/дм3 в акватории Новороссийска и с 64,7 до 124,2 мкг/дм3 в Туапсе. В бухте Геленджик она несколько снизилась с 19,4 до 15,7 мкг/дм3, а у Анапы практически не изменилась (12,3/12,5). При этом увеличение среднегодового значения по сравнению с предыдущим годом отмечено в районе Новороссийска (5,19/6,37), Геленджика (6,78/7,10) и Туапсе (19,25/22,87), тогда как в прибрежных водах у Анапы оно несколько понизилось 6,10/4,54 мкг/дм3.

в 1996-2023 гг.

в 1996-2023 гг.

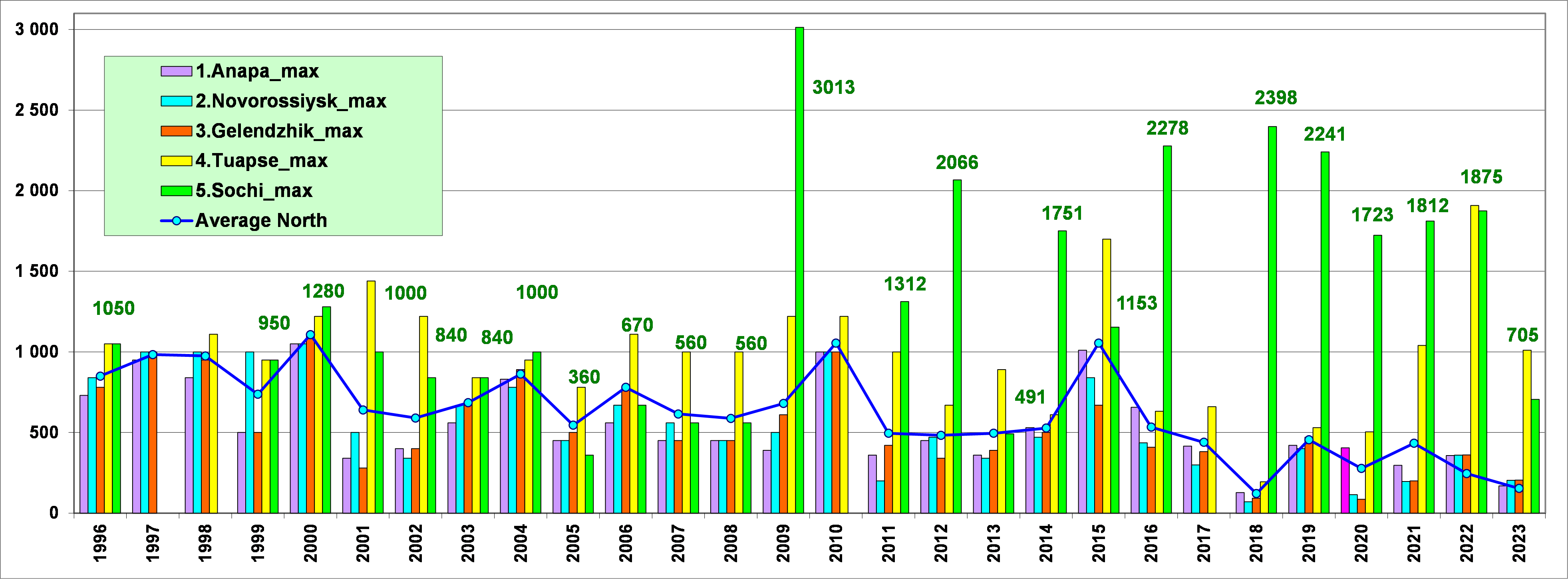

Аммонийный азот. Сравнение содержания NH4 в 2023 году с предыдущими годами показывает существенное увеличение как средней, так и максимальной концентрации. Четкий видимый восходящий тренд был нарушен в 2017-2018 гг., когда во многих пробах аммонийный азот встречался в значениях ниже предела обнаружения (ПО=50 мкг/дм3). В то же время максимальные значения концентрации в разных частях побережья были аналогичны другим годам. За последние пять лет средние значения стабилизировались в довольно узком интервале около 90-120 мкг/дм3. Довольно схожая ситуация с экстремальной концентрацией около 150 мкг/дм3 отмечалась в водах Анапской, Цемесской и Геленджикской бухт и несколько более высокой концентрацией - в районе Туапсе. Среднее и максимальное содержание N-NH4 в районах Адлера и Сочи не показывает такой тенденции, но стабилизировалось на довольно низком уровне или даже снизилось в порту Сочи и устьевых водах этого района. Значительная многолетняя изменчивость уровня аммония в северной части кавказского побережья предполагает изменение динамики азота в этих конкретных регионах за наблюдаемый период по пока неизвестным причинам. Дальнейшие мониторинговые исследования могут помочь понять факторы существенной межгодовой и сезонной вариабельности содержания аммонийного азота в морских водах.

Нитриты. За последние два десятилетия вплоть до 2018 года среднее содержание нитритов постепенно снижалось с некоторыми колебаниями на всех контролируемых участках кавказского побережья. С 2019 года среднегодовое значение нитритного азота увеличивалось в водах Анапы, Новороссийска, Геленджика и особенно в районе Туапсе. Отчетливо прослеживаются межгодовые изменения содержания нитритов в прибрежных водах в целом и в Туапсинской гавани в частности. Вероятно существует длительный около 20 лет период изменчивости, но также отчетливо видны небольшие двух-трехлетние колебания. В водах Большого Сочи между устьями рек Мзымта и Сочи тенденция снижения среднегодовых значений продолжилась.

Максимальные значения концентрации нитритов в северной части прибрежной акватории постепенно снижались в период до 2016 г., а затем скачкообразно выросли аналогично среднегодовым концентрациям. Наибольшее значение за весь период 21 века (19,8 мкг/дм3 или 0,8 ПДК) зафиксировано на штормовой станции №2 в Туапсе 02.02.2023 г. в поверхностном слое. Существенной межгодовой изменчивости в различных частях контролируемой акватории не отмечено.

В районе Большого Сочи максимальное содержание нитритов очень резко возросло за период 2014-2016 гг. до абсолютного максимума 40,6 мкг/дм3 (1,7 ПДК), который был зафиксирован 14 августа 2016 г. Такое количество было обнаружено в поверхностном слое в устьевой области реки Сочи. С 2017 г. отмечается снижение максимальной концентрации в районе Сочи до 0,27 мкг/дм3 на расположенной в 2 морских милях от устья реки Сочи станции 27 мая 2020 г. В последние три года максимальное значение нитритов в районе Большого Сочи находилось в диапазоне 2,02-4,34 мкг/дм3, что было ниже других районов побережья Северного Кавказа.

В целом за последние два десятилетия наблюдается снижение уровня НУ в рассматриваемом районе. Вместе с тем, межгодовая изменчивость очень высокая и указывает на волнообразный характер изменений практически во всех районах мониторинга, не говоря уже о случаях экстремально высокого загрязнения.

К 2023 г. содержание железа и свинца в средних значениях в районе Адлер-Сочи снизилось, однако максимальные значения содержания свинца за период наблюдений зачастую превышали многократно ПДК, и в 2023 г. экстремум повысился

ссылки и публикации

- Портал Европейского проекта Upgrade Black Sea Scientific Network (UBSS) - http://www.blackseascene.net/

- Портал Комиссии по защите Черного моря от загрязнения - http://www.blacksea-commission.org/

- Портал ACCOBAMS (Agreement of The Conversation of Cetaceans of The Black Sea, Mideterranean Sea and Contiguous Atlantic Sea) - http://www.accobams.org/

- Oil spill accident in the Kerch Strait in November 2007. Edited by Alexander Korshenko, Yuriy Ilyin, Violeta Velikova. Black Sea Commission Publications 2011, Moscow, Nauka, 288 p

- Эвтрофикация прибрежных вод Черного моря, А.Н.Коршенко, С.П.Ковалишина, 2014

- Гидрохимический мониторинг вод Черного и Азовского морей В Российской Федерации. А.Н.Коршенко, 2013

- Расчет течений и распространения загрязнения в прибрежных водах Большого Сочи. Н.А.Дианский, В.В.Фомин, Н.В.Жохова, А.Н.Коршенко, 2013

- Перенос веществ в прибрежных водах Сочи. Григорьев А.В., Коршенко А.Н., Юренко Ю.И., Любимцев А.Л., 2011

- State of the Environment of the Black Sea, (2001-2006/7) A report by the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution